冬季水域活动潜藏诸多风险,低温环境会加速人体热量流失,突发落水事故的黄金救援时间仅数分钟。本文围绕《冬季水域自救技能手册》核心内容,从环境风险预判、应急装备使用、低温失温应对、科学救援方法四大维度展开系统阐述,通过专业自救知识与实践技巧解析,帮助读者构建从风险预防到危机处理的完整知识体系,掌握在极端环境下保护生命安全的底层逻辑。

1、水域风险预判技巧

冬季水域环境具有动态变化特征,冰层厚度需通过多点检测法确认。专业建议采用冰锥间隔钻孔方式,每间隔3米取点测试,当测得冰层厚度不足10厘米时严禁人员通行。观察冰面纹理可判断结构强度,呈现灰白色蜂窝状结构的冰层承载力仅为透明冰层的三分之一。

水流暗涌与水下障碍物构成隐形威胁。河流交汇处、桥墩周边等区域常存在漩涡暗流,冰层下方温度差形成水流湍急区。使用冰面探测杆前探时,若发现杆体出现不规则震动,需立即停止前进。水下枯枝、石块等障碍物可通过观察冰面凸起形态进行初步判断。

九游娱乐官网入口气象条件对冰层稳定性影响显著。昼夜温差超过8℃会导致冰层热胀冷缩产生裂纹,降雪覆盖会阻碍冰层继续冻结。建议采用"三色预警"系统:蓝色预警(气温-5℃至0℃)、黄色预警(降雪量达5cm)、红色预警(风速超6级),不同预警级别对应相应活动限制。

2、专业装备使用规范

防寒装备需遵循分层防护原则。贴身层应选用聚酯纤维材质速干衣,中间层采用抓绒或羽绒材料锁温,外层配备防水透湿面料冲锋衣。专业冰面作业者建议配备连体式干式潜水服,其防水隔温性能可延长生存时间至1小时以上。

救生器材选择需匹配使用场景。冰爪鞋应选择12齿以上合金材质,确保在湿滑冰面有效抓地。自救冰锥建议配备双头设计,锥尖角度控制在45-60度之间,握柄部分需有防滑纹路。便携式浮力装置应满足5秒快速充气标准,充气后浮力需达到150N以上。

装备维护保养关乎使用效能。防寒服接缝处需每月检查密封胶条完整性,冰爪齿尖磨损超过1/3需立即更换。救生绳索需定期进行250kg拉力测试,储存时应避免阳光直射。建议建立装备检查清单,每次使用前后进行18项关键指标检测。

3、低温失温应对策略

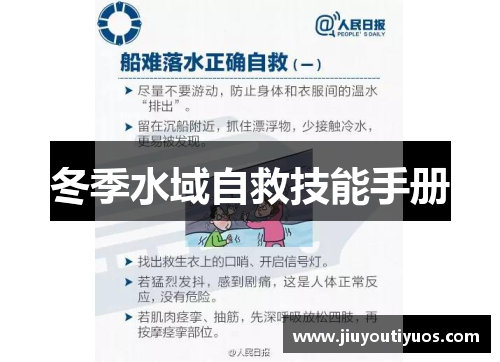

落水初期的身体反应决定生存概率。入水前深吸气可增加胸腔浮力,落水瞬间需紧闭口鼻防止呛水。研究显示正确憋气可使意识清醒时间延长30秒,为后续自救争取关键时间窗。衣物吸水下沉时应果断采用水母漂姿势,减少热量散失。

自主攀爬脱困需掌握标准动作要领。双臂呈90度弯曲撑压冰缘,利用踢水反作用力将身体抬升。当躯干1/3露出水面时,采用海豹式滚动远离破冰区。若冰层持续碎裂,应保持俯卧姿势增大受力面积,每分钟移动距离不超过2米。

失温症处理遵循渐进复温原则。核心体温低于35℃时禁止剧烈运动,需采用被动保温方式。救援人员应使用锡箔保温毯进行三明治式包裹,头部重点防护避免热量流失。复温过程中每小时体温回升速度不宜超过0.5℃,防止出现复温休克。

4、协同救援实施方法

目击者救援应遵循间接施救原则。使用长杆、绳索等工具建立安全连接,施救者需固定自身于稳固支点。当抛投救生圈时,应采用低抛物线抛掷法,落点控制在遇险者上风向1米处。冰面救援梯长度需达5米以上,前端加装防穿刺护板。

团队协作需建立标准化指挥体系。建议采用ICS事故指挥系统,划分现场指挥、安全监控、医疗救护等职能小组。救援人员通过绳结系统相互连接,间隔距离保持3-5米。破冰船作业时,需与遇险者保持20度夹角前进,避免产生真空吸附效应。

医疗后送遵循分级处置流程。现场进行初级评估(ABC原则)后,转运过程需保持水平体位。直升机救援时,担架固定需使用交叉绑带系统,防止气流扰动造成二次伤害。医院接诊后应启动低温治疗预案,采用体外循环复温等专业医疗手段。

总结:

冬季水域安全是系统工程,需整合环境预判、装备保障、自救技能、协同救援四大要素。手册内容融合了流体力学、热传导学、运动医学等多学科知识,通过量化标准与可视化指引,将复杂救援理论转化为可操作性强的实践指南。掌握这些技能不仅关乎个体生存概率,更是现代公民应急素养的重要体现。

在气候变化加剧的背景下,冰层稳定性呈现更大不确定性。建议将手册内容纳入全民安全教育体系,定期开展模拟演练。科研机构应持续优化冰层承载力预测模型,装备制造商需研发智能化救援设备。唯有通过知识普及、技术创新、制度保障的多维共建,才能有效构筑冬季水域安全防线。